Tag Archives: ro.ro.ro

Yoknapatawpha, terra divisa

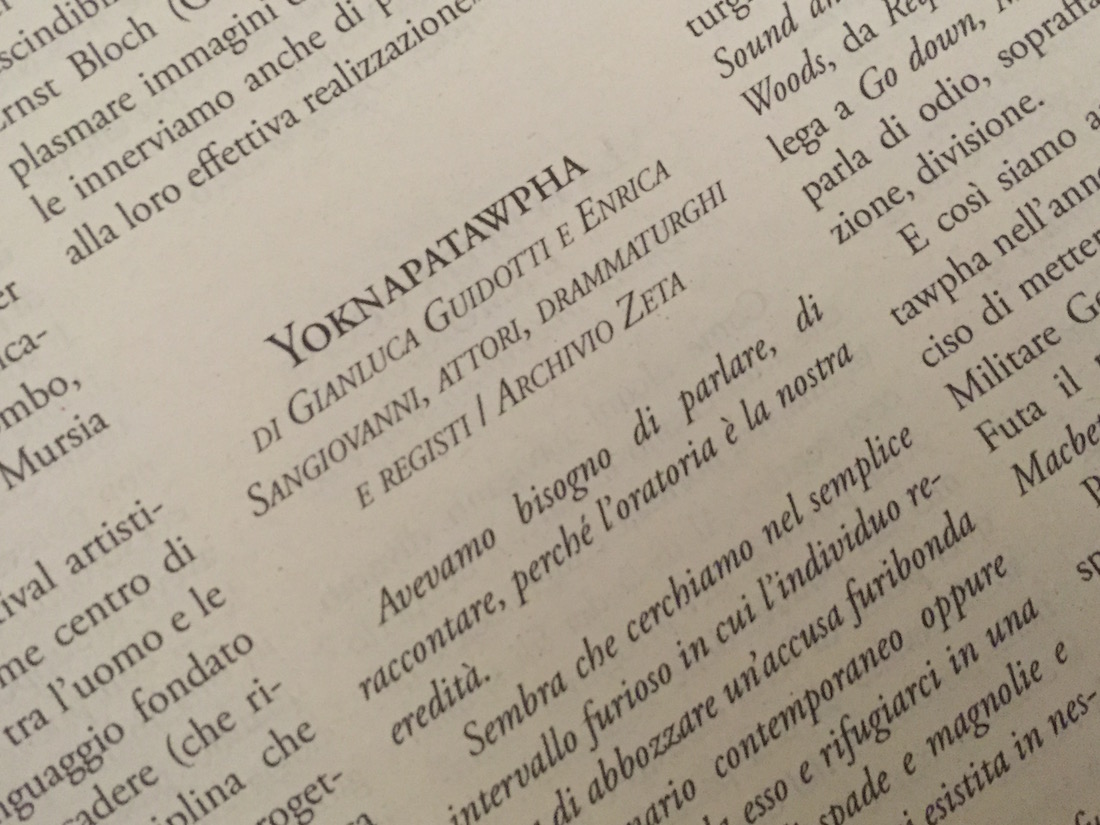

YOKNAPATAWPHA

di Gianluca Guidotti e Enrica Sangiovanni, attori, drammaturghi e registi/Archivio Zeta

Avevamo bisogno di parlare, di raccontare, perché l’oratoria è la nostra eredità.

Sembra che cerchiamo nel semplice intervallo furioso in cui l’individuo respira

di abbozzare un’accusa furibonda dello scenario contemporaneo

oppure di scappare da esso e rifugiarci in una regione fittizia

di spade e magnolie e tordi che forse non è mai esistita in nessun luogo.

Introduzione a L’Urlo e il furore, William Faulkner, 1933

Yoknapatawpha (ioknapatofa) deriva da due parole Chickasaw – Yacona e Petopha – e significa terra divisa.

Questo è il nome di una immaginaria contea del sud degli Stati Uniti dove William Faulkner (Premio Nobel per la letteratura nel 1949) ha ambientato molti dei suoi romanzi, racconti e il suo unico testo teatrale Requiem for a nun (Requiem per una monaca).

A detta di Faulkner questa parola potrebbe significare anche acqua che scorre attraverso un terreno pianeggiante: il Mississippi!

I Chickasaw erano nativi americani e abitavano originariamente appunto nel Mississippi settentrionale e nel Tennessee occidentale. Furono poi deportati nel Territorio Indiano, il futuro Oklahoma, terra degli uomini rossi, sul Sentiero delle lacrime negli anni 1838 e 1839 assieme ai Cherokee, ai Choctaw, ai Creek e ai Seminole, le cinque tribù civilizzate.

Iniziamo col dire che Yoknapatawpha, il titolo di questo dittico costituito da Sound and Fury e Big Woods, è parola inventata per designare un paese che non c’è, nominato nella lingua estinta di un popolo sterminato.

Siamo nel territorio di u-topia: come u-Macondo di Marquez o u-Combray di Proust, così come la Monument Valley di John Ford in quel documento straordinario che è il suo film Cheyenne Autumn. Esiste o non esiste? Non è certo una eu-topia e neppure una dis-topia. Yoknapatawpha non esiste in nessun luogo, non c’è: è una lunga frase senza respiro. Eppure sono mondi.

William Faulkner ha pure disegnato una mappa dettagliata della sua contea utopica: qui vive The Sound and the Fury, qui è ambientato Go down Moses, poco più sotto Light in August oppure Absolom, Absalom! – un paese della mente, del pensiero, della scrittura e della lingua. Tutto Faulkner si riversa in Yoknapatawpha Country, il suo carico di tuono da predicatore che dal pulpito grida la sua furiosa geremiade, una lamentazione che saccheggia l’Antico Testamento, la tragedia greca, Melville, Joyce, i negro spirituals, le visioni sciamaniche, il cinema. La pagina è intrisa del sound delle lingue sterminate e della schiavitù. La terra è divisa in rettangoli già prima dell’estinzione dei dinosauri.

Giriamo intorno a Faulkner da due decenni: una scrittura che in realtà è oratoria, vuole essere detta, cantata, lacerata, perché magma che contiene in sé tutta l’immensa ricerca delle lingue perdute: la lingua di Moses, di Absalom, di Ikkemotubbe, di Issetibba, di Joe Christmas, di Eulalia, di Clytemnestra Sutpen, di Temple Drake, di mamma Callie.

Percorrendo la mappa di Faulkner è nata naturalmente questa drammaturgia, una costellazione che da The Sound and the Fury si collega a Big Woods, da Requiem for a nun si collega a Go down, Moses: un testo che parla di odio, sopraffazione, distruzione, divisione.

E così siamo arrivati a Yoknapatawpha nell’anno in cui abbiamo deciso di mettere in scena al Cimitero Militare Germanico del Passo della Futa il nostro primo Shakespeare: Macbeth.

Per noi che ci portiamo, sulle spalle e addosso e dentro, queste parole, dopo averle passate alla ruota dell’architettura e della storia del Cimitero Militare Germanico del Passo della Futa, luogo dei carnefici, dei nemici ma anche dei vinti, per noi la materia diventa incandescente perché si carica di ogni sound and fury della contemporaneità.

Immaginiamo il nostro Macbeth come un uomo nuovo, un antieroe, portatore del giusto e dell’ingiusto, un Copernico, che sulla soglia tra Cinquecento e Seicento mette in discussione lo stato delle cose, si muove tra il retaggio simbolico ancora precario nella concezione del mondo e il nuovo relativismo che porta già verso la modernità.

La nostra lettura di Shakespeare cerca di interrogare la parola senza affidarsi al deposito di interpretazioni e soprattutto alle immagini che si sono stratificate attorno al bozzolo originale.

Non quindi solo (se non fosse abbastanza) una tragedia del e sul potere e sulla potenza ma una riflessione sulla possibilità, sull’uomo in potenza: tempo libero e tempo liberato dalle certezze, l’uomo non più centro ma immesso nel vuoto di orbite sconosciute. Questo è il balzo dell’essere Macbeth, il suo essere globe: l’essere catapultati in un tempo nuovo dove anche le antiche categorie morali diventano relative, dove il bello è brutto e il brutto è bello, il colpevole è giusto e l’innocente è colpevole.

La paura di Macbeth è quindi quella che diventa (s)oggetto della mente, paura delle azioni, di ciò che potrà compiere ponendosi fuori dall’ordine delle cose, violando l’ordine simbolico, scardinando l’assetto del Cosmo Simbolico di cui il re (pianeta terra, occhio centrale) è sacro garante. Nel suo atto di togliere il mondo dalla sua posizione di centralità, l’uomo tenta la traversata oceanica, oltrepassa le Colonne D’Ercole, sfida la paura dell’abisso. La paura del tempo, simbolicamente circolare: un estromettersi dal regime diurno (la tragedia si svolge per gran parte in una lunga notte), dal mondo della luce. Allora una spessa notte cade su quest’uomo nuovo, affinché l’occhio non veda l’azione, il colpo che dovrà essere sferrato, la mano che compie il delitto, il male.

Ma da dove viene questo male? Continuiamo, quotidianamente, nel nostro lavoro, a farci questa domanda. Chi spinge Macbeth verso il male?

La coscienza è al bando in quest’uomo che vuole conoscere l’Universo, che vuole spingersi più in là, che mette in discussione le sacre regole del cosmo, che ha paura dell’ignoto e che la conoscenza porterà all’orrore, orrore di sé, di ciò che il suo gesto da assassino ha partorito. Come Paul Tibbets che, con una sorta di terrificante ironia, diede il nome di sua madre all’aereo che pilotava – Enola Gay – e Little Boy (ragazzino) alla bomba che portava in grembo e che avrebbe sterminato circa 200.000 esseri umani ma che allo stesso tempo avrebbe posto fine ad una guerra mondiale (So foul and fair a day I have not seen).

Che genere di mondo è quello che ne è sopravvissuto? Chi siamo noi? Quanto è salda la nostra ossatura morale? Forse in questo senso possiamo pensarci sicuramente più simili a Macbeth che a Prometeo.

Si compie quindi un arco ideale, dopo Edipo Re, l’Orestea e Pilade, lungo il quale un eroe tragico accoglie il male e volontariamente si spinge nelle tenebre, al cuore della tenebra, chiede che si spengano le stelle, che giunga l’oscurità per nascondere il proprio atto, l’abisso sconosciuto della sua ambizione e che la ragione si oscuri.

Macbeth per noi è anche l’uomo che varcherà l’Oceano e che, con mani sporche di sangue, costruirà il Nuovo Mondo.

Mondo che William Faulkner nella sua opera ha raccontato e indagato fin dalle origini in tutta la sua complessità: basti pensare ai magnifici prologhi di Requiem, talmente belli che poi furono ripresi anche in Go Down, Moses e infine in Big Woods, quasi che Faulkner stesse scrivendo un’unica vasta opera, con ripetizioni e variazioni.

Yoknapatawpha è una installazione performativa itinerante, con la partecipazione di due gruppi di cittadini di Bologna e di Volterra che per mesi e mesi hanno studiato, discusso, un’azione teatrale che si ispira alle tecniche di smontaggio e rimontaggio frammentario della realtà messe in atto dalla scrittura di William Faulkner a partire da L’urlo e il furore (The Sound and the Fury), opera sperimentale che a sua volta nasce come diramazione da un verso del Macbeth: un materiale in divenire in cui le voci aprono nuovi spazi sonori e nuove scenografie interiori, fino all’ultima sillaba del tempo registrato, e da Big Woods. racconto della Grande Foresta nordamericana abitata da indiani Chickasaw, dai bianchi, e dagli orsi.

Requiem per una monaca è una commedia in tre atti, preceduti da lunghi prologhi non dialogati che riprendono le fila e riassumono la lunga saga di un’immaginaria città del Mississippi. Il primo prologo narra le origini, la sua trasformazione da una colonia senza nome via via a uno spaccio indiano e a una città pioniera, col Tribunale costruito da tutti i cittadini. Il secondo prologo racconta le origini del Parlamento indicandolo come predisposto dalla Storia della Creazione fin dalle origini del mondo. Il terzo prologo riprende la storia dal momento dello sradicamento degli Indiani, fino alla distruzione della Grande Foresta per lasciar spazio ai campi di cotone e alla ferrovia. (Piscator e Camus osarono metterlo in scena).

Noi ci siamo fatti guidare proprio da questi epici prologhi per attraversare il mondo di Faulkner.

Questo dittico è quindi un furioso viaggio dalla Scozia al Mississippi. Un viaggio di scoperta e di conquista.

E infine è anche, dopo La ferita – Logos/Rapsodia per Volterra e dopo Pilade, dopo aver attraversato la Città ferita e la Città sospesa, un atto di fondazione di una provvisoria Città ideale: una città in cui cittadini-filosofi, disinteressatamente si dedicano alla poesia, all’arte, alla politica, al teatro, al pensiero, alla metafisica.

Soltanto prendere e perdere tempo con la complessità e la cultura ci potrà salvare: Liberté, Égalité, Fraternité…perché nessuno aggiunge Cultura? direbbe Iosif Brodskij. Quante città ideali si sono trasformate in città infernali? E quanta responsabilità e quanta grazia dobbiamo ancora infondere nel principio speranza?

Sarà proprio in questa disperata ma vitale responsabilità, mentre tutto intorno a noi sta naufragando, in questa creazione di temporanee comunità ideali che, forse?, potremo criticamente insistere e ricominciare, ripetendoci con le parole di Jean Marie Straub che “non c’è lotta delle classi senza tenerezza. E se non c’è tenerezza non c’è niente”. Classi di una scuola ideale che ha partecipato, studiato, osservato, parlato, applaudito, discusso, donato; lotta di una classe trasversale che si è andata formando attorno a questo altrettanto ideale edificio.

Diventiamo architetti e prendiamo i boschi a modello per costruzioni future.

I Temi di Fritz Kocher, Il bosco – Robert Walser

(Enrica Sangiovanni, Gianluca Guidotti)

Estratto da Ro.Ro.Ro. 2016

DI SPECCHI E DI ALTALENE NELLA CITTÀ IDEALE

De Bello Civili ph Davide Scognamiglio

di Adriana Follieri, regista e drammaturga / Manovalanza

Occorre che ci si conceda anche il solo onirico pensiero dell’alterità, pensiero di un luogo altro, astratto e nuovamente concreto da attraversare e in cui riversare le pretese di conforto estatico, dinamico, essenziale. Occorre pensare alla città ideale come forma fisica delle essenze incompiute, come somma dell’individuale inconsistenza, come risultante geografica di tutte le strade sbagliate e di questo umano e incessante perdersi. Edificare sul già edificato. Costruire in virtù della inevitata demolizione. Occorre avere buona memoria, tradurre l’onirico in reale, dunque erigere di questo sogno ogni dettaglio in veglia, per dare luogo alle forze inespresse e farne urbano ricamo.

Da dove cominciare? A chi affidare il cantiere? Come progettare lavori onesti, resistenti alle calamità, alle battaglie tra gli uomini e le cose? Come disarmarci, tutti, per combattere il corpo a corpo della nuova polis?

È forse da questo disarmo che bisogna partire, dalla nudità delle idee e delle relazioni, dal riconoscimento delle incolmabili distanze, dal lungo silenzio e dalle parole che sopravviveranno.

È possibile che l’origine del processo di trasformazione sia in questo palese senso di alienità: un non sentirsi parte, pure essendo appieno dentro il concreto complicato delle cose.

Un’alienità sospesa al di là delle abitudini comuni: vocabolario, orario, calendario, erario; sussidiario essere au-delà del quotidiano vivere cittadino.

È possibile che qui si origini una distanza, nel triangolo/recinto delle attitudini e delle pretese: città/casa/lavoro in una logica dissimile dal sentire diffuso; città/casa/lavoro in una logica assolutamente identica e schiacciante.

Dov’è il cittadino? Dove l’artista? Dove il fanciullo, il politico, l’adulto esemplare?

Cosa è dunque questo nostro sembrar essere, questo esule e straniero a cui la gente comune, l’unica che si salva da sé, nel raro atto di incontro chiede: “insegnami qualcosa” o più frequentemente dice: “non ho capito” ? Dove si annida questa distanza incolmabile tra gli uomini? Quanto grande si è fatta la paura che spinge al controllo faticosissimo e costante? Quanto reclusi e inospitali siamo diventati a noi stessi?

Qui l’arte non c’entra. Qui si parla della civitas – dell’uno dentro il tutto – del piccolo segno nella grande comunità distratta. Anche se questo distrarsi tutto politico si è fatto spazio imputridendo pure l’arte, e il teatro, e le persone – nelle nostre città – per contagio o per natura ovunque tutt’intorno, senza averlo deciso, strutturato, scelto. Così, inavvertitamente, ché il desiderio si annida altrove. Desiderio che insegue siderali vie perdute e dimenticate da notti lontanissime.

Gli esploratori solitari si sono perduti nel nulla delle cucine e delle camere da letto, dimentichi del loro stesso oro/logico sentire – dis/tratti – con/tratti – as/tratti e in/comunicanti – scomunicabili per non aver tenuto fede alle promesse di nascita e di resurrezione.

Questo è accaduto e la paura crea un’eco ininterrotta di paura, il confine edifica confine, le mura si ergono sempre più alte. La città reale somiglia sempre meno a quella ideale.

Verrebbe voglia di proteggersi ancora, invisibilmente lasciarsi cadere e scomparire, sottrarre al vuoto quello che resta, cedere alla distanza, cedere alla diffidenza, trincerarsi.

E invece accade adesso che ci armiamo di coraggio e di pazienza – coraggio/pazienza riscritta come un’unica parola – come fusione di incompatibili tempi e modi dello stare al mondo, come unica possibile e necessaria combinazione per tollerare la veglia funebre del presente ed affacciarsi al fuori/domani/giorno con irresponsabile, stupido, stupìto, miracoloso sguardo di rivoluzione.

Ché il desiderio si annida altrove. Altrove la città ideale. Altrove la battaglia.

…

Dico a me stessa: non mostrerò la battaglia, non fingerò che non esista, solo mi farò trovare lì.

In risposta alla domanda un sì, siamo disposti.

Auspico così un esercizio di compresenza nell’arsenale di forze e segni, capace di affrontare il cambiamento senza cronaca né voyeurismo, mantenendo segreto e privato il dolore con le sue forme, e rilasciando aperto, pubblico e accogliente allo sguardo solo il luogo prima e dopo la battaglia, solo il discreto e necessario delle cose. Desidero una trasformazione trasparente. Nessuna pornografia politica dentro questo restauro necessario di uomini e superfici.

Accolgo l’onirico invito ad abitare adesso la propria città ideale, diventarne sottile esempio ritmico ed essenziale: farsi comunità, essere uno del tutto, silenziosa cellula in ascolto, coraggiosa cellula in guida del mondo, capobranco e cucciolo in coda, principio e fine.

Questa è la città che adesso vedo in sogno, doppia, nelle sue possibilità animali, nelle sue meraviglie civili: città inverticale, città circolare, città di cooperazione di uomini/formiche, instancabili e gioiosi, sorpresi nel godimento del lavoro d’insieme, con i vivi, con i morti maestri che suggeriscono una via, una piazza, una casa e uno sguardo teso verso il mare e le terre al di là da esso. Città in cui imparo ancora un poco a chiedere aiuto, a riconoscere nell’altro l’unicità che mi manca, ad esporre la mia per chi vorrà prenderne un pezzo. In sogno corro il rischio e imparo ad opporre ad ogni vizio capitale una virtù, teologale, cardinale.

Insegno al corpo adulto il gioco dell’altalena: sperimentare l’alto e il basso, per mezzo della spinta di un altro.

…

La città ideale dovrebbe avere così il coraggio di desiderarsi.

Non essere soli. Non guardare dentro lo specchio. Non ritrovarsi immobili.

Ecco il desiderio: i numeri, le persone che si moltiplicano, la sterilità che si affaccia alla luce, che si traduce in contagio felice e smette di essere tanto severa a se stessa. Il prolificare di noi stessi negli altri. Gli sguardi, le orecchie ritte alla possibile scoperta, la disponibilità a questa contaminazione. Ecco l’ingenuo antico desiderio. Ecco il coro ritornato e nuovo. Ecco l’Agorà e la strada e la casa, ecco l’io capace di guardare al Dio.

Ecco il desiderio. Città ideale che non ripiega su se stessa, che riconosce lo specchio rotto che siamo, e che pure non smette di riflettere la luce…

Trasformare.

Tradurre.

Trasferire.

Riflettere.

Restituire.

Giocare alle radici quadrate delle parole e delle vite. Elevarci ad una potenza collettiva.

Comporre partiture nuove/antiche/necessarie. Scomporle. Offrirle senza tema in pasto ai lupi che siamo stati. Invertire il solo in un consólo: assieme di conforto, sasso nello stagno, onda su onda su onda, concerto, coro ideale dentro la città reale.

[Estratto dal Ro.Ro.Ro 2016]